初心に返って胸部レントゲン、心電図読影

咳が続く、酸素飽和度が低いときなどに撮る胸のレントゲン。胸が痛い、脈が飛ぶといういうときなどに撮る心電図。

レントゲン検査、心電図は診療所でも手軽にでき、検診項目でも必ずといっていいほど入っている。

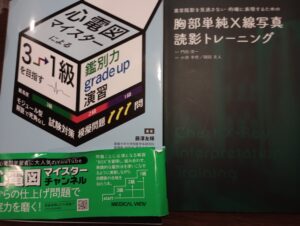

なんとなく手軽にしていた検査ですが、検診のバイトをきっかけに勉強し直すことにした。

今更ながら、発見が多い。

レントゲンは厚みのある人体という物体に放射線をあて、透過性の違いが平面に投影されるので、影があっても、それが表面に近いところから来ているのか、奥から来ているのかわからない。なお、透過性の違いによって黒白写真のように写し出されるわけだが、問題と思われる陰影が正常な組織なのか、腫瘍、胸水、空洞なのか判断しなければいけない。CTを撮れば3次元の姿が反映されるので、読影は容易ではあるが、被ばく量が多く、そうそう撮るわけにはいかない。なお、CT購入費用は1億円程度であり、空間も必要だ。クリニックに置くのは困難が伴う。(なお、当院ではCTやMRIによる診断が必要と判断した患者さんには市立病院に撮影に行ってもらっています。部位によっては他の病院に行ってもらうこともあります)

というわけで、手軽に撮れるレントゲンを用いての診断技術が必要になってくる。今までも、レントゲンで肺炎、心不全、気胸などを診断してきたが、小さな腫瘍、空洞、線維化については診断が難しい。臨床症状や他の検査と併せて判断するわけだが、もっと読影技術を磨きたいと新たに感じ、研修医のごとく検診業務とともにオン・ザ・ジョブ・トレーニングというわけである。

心電図もそうだ。臨床的に診断意義がある心筋梗塞、狭心症、心房細動、心室細動などは診断が容易だが、皆さんも検診にて、右脚ブロック、低電位、左軸変異などと書かれて、なんだろうと不安に思った方もいらっしゃると思うが、これらは心配はいらないものの、読影が難しいことがある。近年は心電図計が自動判定してくれるが、ときに下壁梗塞(心筋梗塞の一種)など症状もないのにとんでもない判断をすることがあるので、やはり読影力は必要だ。ちなみに、狭心症、洞不全症候群(心拍を司る組織の働きの異常のため、心臓が一定の間止まったり、逆に頻拍になるもの)については発作を起こしているときしか、心電図異常にならないので、疑わしいときにはホルター心電図検査を施行する。(ホルター心電図は当院でもできます)

心電図のほうは心電図検定なるものがあるので、勉強が進むよう試験を受ける予定である。スタッフにも声をかけ、希望者には受けて頂く予定でもある。受付嬢に声をかけたところ乗り気だったので、楽しみである。

新年度を迎えると検診を受けることが多くなりますね。可能ならば、ブラッシュアップした当院にて、検診を受けませんか?